第1次AIブームの収束と第2次AIブームのきっかけ

第1次AIブームはおおよそ1950年代から1960年代まで続きました。この時代は本日のPCの先行者である汎用コンピュータが登場することで、主に「探索」と「推論」に関するやや大胆で野心的な研究が進展しまし、その研究対象として、パズル、迷路、チェスなどの明確かつ狭いルールに基づいたゲームが取り上げらました。これらのゲームにおいてAIは探索を通じて自分に有利な手を見いだし、可能の限り効率よくゴールにたどり着くことを目指します。この時代のAIは、特定の問題に対して解を提示できるようになったことで、一時的に大きな注目を浴びました。例えば東西冷戦下のアメリカでは、英語とロシア語の機械翻訳に活躍しました。一方で、現実の世界の複雑な問題に関しては、そう上手くいきません。探索をすればするほど、実行可能な手の組み合わせは爆発的に増加していくため、現実的な時間の中で最適解を見出すことが困難です。結局、探索・推論を行うこの時期のAIが出せる成果はかなり限界があり、「おもちゃ」に過ぎないという見解になり、第一次AIブームは鎮火しました。1970年代初めにAI研究は冬の時代を迎えました。現実の世界にある複雑な問題を解決できないことは後続の章で取り上げる「トイ・プロブレム」(おもちゃの問題)と呼びます。

第1次AIブームの問題点を解決すべく、早速その後、現実の問題に役に立つようなAIの実現に向けた研究がなされはじめました。第2次AIブームを代表するAI技術は、エキスパートシステムです。基本的にエキスパートシステムとは、以下のような仕組みです。

探索・推論のための単純なルールだけを用いた第1次AIブームが終わってしまった後に、今度は現実の問題に役に立つようなAIの実現に向けた研究がなされはじめました。第2次AIブームを代表するAI技術は、エキスパートシステムです。エキスパートシステムが開発されたことにより、1970年代から1980年代にかけて、人工知能は再び活気を取り戻しました。基本的にエキスパートシステムとは、以下のような仕組みです。

専門家(=エキスパート)の知識を大量にコンピュータに蓄積します。コンピュータがその分野に関する質問をされた際に知識データベースから答えを抽出して、あったかも人間の専門家のように返答します。このように現実の複雑な問題をAIに解かせようとします。これは以前の記事で取り上げたルールベースのAIそのものです。

エキスパートシステムを詳しく見ていきましょう

エキスパートシステムは実際どのように応用されていたのでしょうか?

ELIZA

もちろん専門知識を大量に詰め込んでも、人間の持つ量の知識からほぼ遠いです。1960年代では、本格的なエキスパートシステムが普及する前に、あくまでも人間のような「知性」を持つように見せかけているシステムが巧みに作られました。その有名な例はELIZAです。

ELIZA(イライザ)は、1964年に開発された対話システムであり、本日でもチャットボットの「祖先」として有名です。ELIZAはテキストデータを人間とやり取りを行うことで、ユーザーには、コンピュータと対話しているように感じさせます。

対話は以下のようなイメージです。

「体調が良くない」と投げ掛ければ、

ELIZAは、

「なぜ体調が良くないのですか?」

「他にどんな問題がありますか?」

などのようなことを返信します。

また、「他のトピックを話しましょうか」のように会話を単に展開させるための単純なルールも仕込まれており、それらをランダムに出力していました。

しかも、人間が「わけわからないことを言わないで!」とイライラすると、コンピュータは「なぜわけわかならないことだと思いますか?」まで口答えできます。このように、特に知識と呼べるものを出力させていたわけではなく、シンプルなルールに基づいて、相手がこういう用語を入力した場合、必ずこう返す、の動作を続けていただけです。実際は、相手の言葉を「対話マニュアル」と照合し、ルールマッチングで返答しています。

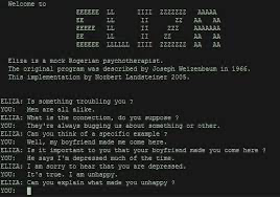

図1 はELIZAの実際に行ったやり取りです。今では、私たちはチャットボットや、さらに音声案内板やAIスピーカーなど、コンピュータがあったかも人間のように振る舞うシステムと毎日のように出会います。現在の私たちが慣れているチャットボットのUIに比べて当時のELIZAの対話の様子はだいぶ無機質に思えます。それでも、当時の人々は「人間の知識を持っているように見えるコンピュータ」から大きなインパクトを受けていました。

ELIZAは、現代の音声会話システム(チャットボット、スマートスピーカー)やオンライン心理セラピストの開発に顕著な影響を及ぼしたことで大きな成果と言えるでしょう。

図1: ELIZAとの対話例

図の翻訳は以下となります。設定としては、ある女性が心理士の役を務めるELIZAに対話で相談しています。

ELIZA: 「何か困っていることがありますか?」

YOU:「男は皆同じだ」

ELIZA「何が原因と思いますか?」

YOU:「常に何らか面倒をかけてくる」

ELIZA「具体例を思いつきますか?」

YOU:「例えば、私の彼氏が私をここに来させた」

ELIZA「あなたの彼氏がここに来させたことは重要ですか?」

YOU: 「彼曰く、私はいつも落ち込んでいる」

ELIZA「いつも落ち込んでいて、お気の毒ですね」

YOU:「本当だよ。私は不幸せだ」

ELIZA「なぜ不幸せなのか説明できますか?」

エキスパートシステムの本格的な普及

ELIZAのような対話だけできるシステムが台頭してからしばらくして、実世界で専門家の代わりに知識を提供して活躍できる、本当の意味でのエキスパートシステムが開発されました。

例えば、医療の分野で、医者の代わりに診断できるAIを作る場合は、病気に関する膨大な量の知識をコンピュータに蓄積します。そうすると過去の診察から得られたカルテの情報に基づいて医者のように診察ができます。あるいは、弁護士の代わりになるAIを作る場合は、法律に関する膨大な量の知識をコンピュータに蓄積します。そうすると、過去の判例に従って物事を判断できるようになります。

非常に有名な例は、1970年スタンフォード大学で開発された、感染症の専門医の代わりに診察を行うMYCINです。専門医の経験則に基づいたおよそ500個のルールが用意されており、質疑応答を通じて得られた情報、例えば細菌の形、痛みの程度などから、感染した細菌を特定し、それに適した抗生物質を処方することができます。MYCINの診断の精度は69%程度でした。それは細菌感染を専門としていない医者より精度が高いけど、専門医のおよそ80%には劣りました。それでも当時そのようなシステムが実現されていたことは絶賛すべきではないでしょうか。医療分野では、他に、緑内障の診断支援システムのCASNETや、腎臓の秒にの診断支援を行うPIPが挙げられます。

もう一つとても有名な例は、有機化合物の分子構造を推定するプログラムDENDRALです。こちらはエキスパートシステムの研究者のエドワード・ファイゲンバウム氏によって開発されました。質量分析法で分析したデータを活用して、未知の有機化合物を特定します。

上記では、医学・生物学に関する例を紹介したが、他には生産、会計、金融などの分野においてもエキスパートシステムが作られました。実は、1980年代には、米国の大企業の3分の2が何らかの形でエキスパートシステムを使用していました。この時期、日本でも政府によって「第五世代コンピュータ」と名付けられた大型プロジェクトが推進されました。ここからでも第2次AIブームの熱が伺えますね。

#### 【コラム】AIへの愛着

当時は、どこかフェイクな相手と会話していると意識しながらも、ELIZAとの対話に夢中になる人々がいました。単純なルールに基づいた言葉遊びのようなやり取りでも、そこに「知性」を感じてしまう人間の心理が興味深いです。同様な現象として、Siriなどの音声でやり取りできるスマートスピーカーが発売された当時は、Siriに向かって「愛しています」と話す人がいるとか、お掃除ロボットに愛着を感じるとか、の例が挙げられます。一方で、これは相手が本当の人間ではないとどこか意識しているからこそ、AIが失敗した際も怒るどころか喜ぶのではないでしょうか。相手が本当の人間の場合は、おそらく掃除さえできない、訳のわからない言葉ばっかり発する、現象に対しては相当ストレスを感じて嫌気をさしてしまう人もいるでしょう。

担当者:ヤン・ジャクリン(分析官・講師)